〈2025年9月 Column47〉

![]()

日本の地獄を舞台にした『鬼灯の冷徹』(ほおずきのれいてつ・全31巻)は、地獄とそこで働く獄卒たちの日常を面白おかしく描いたブラックコメディ漫画です。

アニメ化もされており、楽しく死後の世界と地獄を学ぶことが出来ます。

(講談社)

![]()

では、実際に現世で語られている死後の世界とはどのような場所なのでしょうか。諸説あるため、私的解釈でまとめてみました。

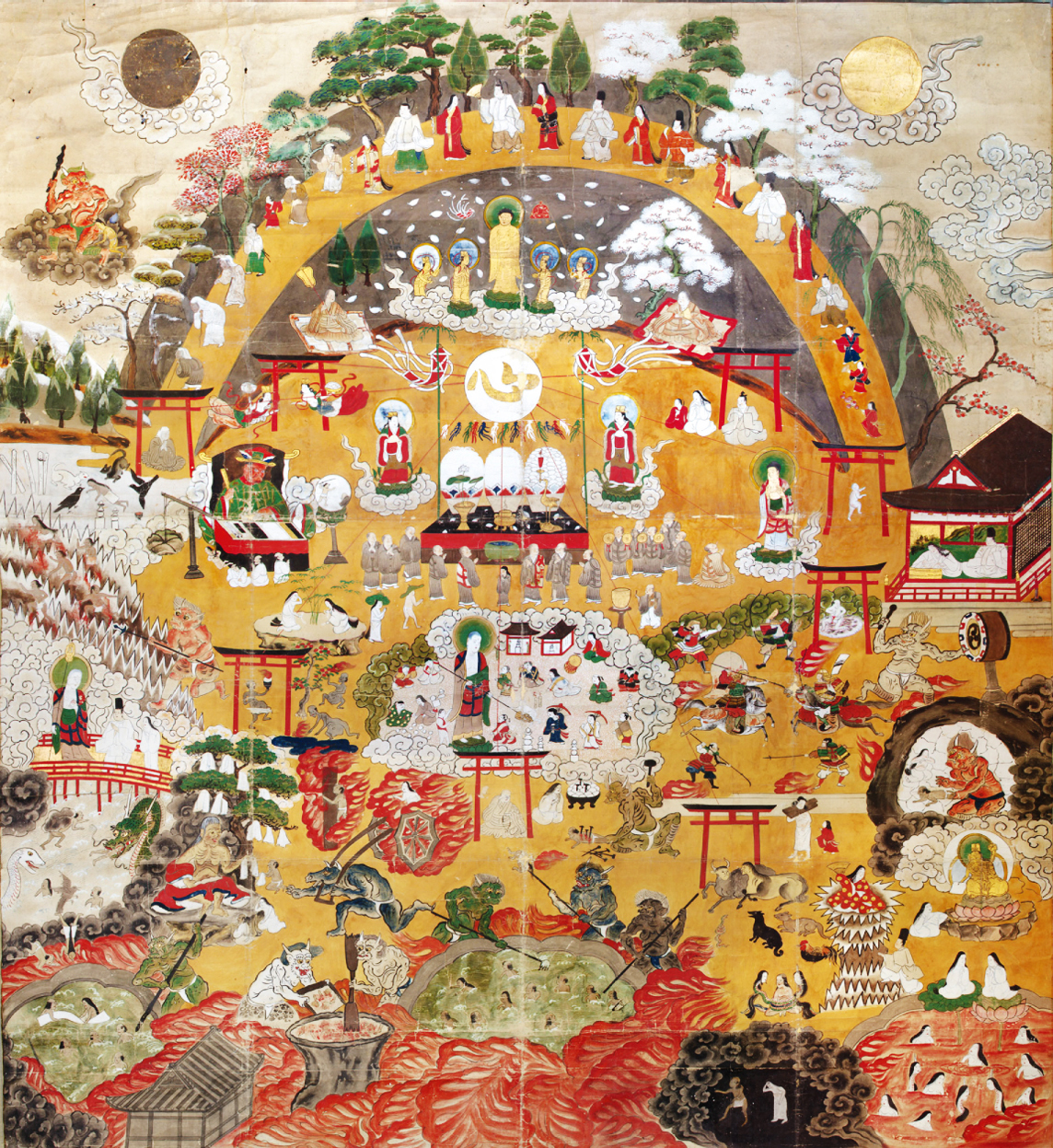

熊野観心十界曼荼羅

熊野観心十界曼荼羅(くまのかんしんじゅっかいまんだら)は、仏教の教える輪廻転生【六道】と悟りの世界【四聖(ししょう)】を表現しています。

上部のアーチは「老いの坂」右下の館に若夫婦がおり、赤ん坊に産湯を使わせています。この赤ん坊がさまざまな苦難に耐えながら成長し、次第に年老いていくことを、坂を上ることにたとえています。

![]()

【四聖】とは

【四聖】とはよく耳にする『極楽浄土』のこと。仏様が自らの力でつくりあげた、六道輪廻から抜け出した先にある世界です。

生前に多くの善業を積み上げた超善人だけが裁判もなく、仏様から招待される至れり尽くせりの理想郷です。

羨ましいと思うかもしれませんが、何不自由なく仏道修行に専念できるようにとの仏様の配慮によるもの。けっして怠け者のためにあるものではありません。

【中央の仏、左右の菩薩、左側に縁覚(えんがく)、右側に声聞(しょうもん)】それぞれ悟りの境地が異なります。

また逆も然りで、生前に極悪非道の行いをした人は裁判をすることもなく、今際の際に火の車がお迎えに来て、炎に焼かれながら地獄へと強制連行されます。

普通の人は死後、中陰(生者でも死者でもない存在)となり四十九日間の冥途の旅へと出発します。

旅の始まりは山路から。死者の出発点となる山なので「死出の山」長さは800里(3200Km)高さは不明。善人には真っ暗で険しいだけの山路ですが、悪人が通るとたちまち針の山に変化し鬼が現れ追いかけてきます。

あの世とこの世の境となる「三途の川」は生前に犯した罪の軽重で渡る場所(橋・浅瀬・深淵)が異なります。

川を渡りきると奪衣婆(だつえば)が着物を剥ぎ取り、懸衣翁(けんえおう)によって衣領樹(えりょうじゅ)の枝にかけられ、そのしなり具合が裁判の証拠となります。

橋を渡った善人は濡れていないためしなりにくく、悪人はびしょ濡れのためによくしなるということです。しかしあの世にも悪さをする者がいて、

自分の濡れた着物を他人に着せようとします。自分の罪を他人に着せる行為『濡れ衣を着せる』という言葉の由来とされています。

幼くして亡くなった子供たちは三途の川を渡ることなく、川のほとりの「賽の河原」で小石(功徳)を積み上げます。いい具合に積み上がってきても、鬼がやってきて塔を崩します。

積み上げると鬼が崩すが延々と繰り返され、やがて「もうよいでないか」と地蔵菩薩が現れて子供たちは救われていきます。

![]()

十王による裁き

さて、冥途の旅にでた私たちは十王による裁き(七日毎に七回+三回の再審)を受けることになります。

十王は仏の化身と考えられており、罰するだけではなく、過ちを正し良いものへと導く“気づき”のための裁きを行います。噓をつかずに罪を認め、過ちを心から反省することを願うのです。

(地蔵十王図 紙本着色)

第一の裁判

初七日 秦広王(しんこうおう)=不動明王(ふどうみょうおう)

五戒(No!殺生・盗み・邪淫・妄言・飲酒)を守っているか、また殺生の罪を問いただす。

三途の川の渡る場所を決める。

第二の裁判

二七日 初江王(しょこうおう)=釈迦如来(しゃかにょらい)

盗みの罪を問いただす。また三途の川を監視し、正しく渡ったかどうかを調べる。

第三の裁判

三七日 宋帝王(そうていおう)=文殊菩薩(もんじゅぼさつ)

邪淫の罪を問いただす。猫は男を、蛇は女の罪を見抜く。

第四の裁

四七日 五官王(ごかんおう)=普賢菩薩(ふげんぼさつ)

妄言の罪を問いただす。業のはかり(七つの天秤)にかけて罪の軽量を調べる。

第五の裁判

五七日 閻魔王(えんまおう)=地蔵菩薩(じぞうぼさつ)

「閻魔帳」には先の裁判記録がすべて記載されている。「浄玻璃(じょうはり)の鏡」で生前の善悪を映し出し“嘘をついていないか”すべての罪をもう一度取り調べる。『嘘をつくと閻魔さまに舌を抜かれる』のことわざはここから。

【六道(天・人・修羅・畜生・餓鬼・地獄)】のどこに輪廻転生するかの決定を行う。

ちなみに「閻魔帳」は「鬼籍」とも呼ばれる。「鬼籍に入る=閻魔の管理下」ということ。

第六の裁判

六七日 変成王(へんじょうおう)=弥勒菩薩(みろくぼさつ)

六道の内容(生まれ変わる場所の条件)人道ならば豊かな国か貧しい国か、畜生道ならば食う者か食われる者か、地獄道ならばどの地獄にいくか、を決定する。

第七の裁判

七七日 泰山王(たいざんおう)=薬師如来(やくしにょらい)

四十九日に行われる裁判。最終判決が下される。また輪廻転生先での性別と寿命も決定する。

六つの鳥居

最終的には六つの鳥居がある場所に連れていかれ「ひとつを自分で選択せよ」ということになります。

鳥居の先は覗いても見えませんが、生前の行いに応じ必ず報いがあるという『因果応報』その選択は生前の業の結果に他ならないのです。

【天道】喜びと幸福に満ちた世界

天人が住まう世界。苦が少なく享楽に満ちている。享楽に耽って善行を怠りやすいため、再び天道に生まれ変わることは稀。臨終間際は地獄の16倍の苦痛(断末魔)を受けて死に至るという。

【人道】苦楽が交差する貴重な世界

人の住まう世界、つまり現世。四苦八苦の苦しみに苛まれるが、楽しみもある。仏教の教えに出会うことができる唯一の世界で、輪廻から抜け出すチャンスを手にしている。

【修羅道】絶え間ない争いの世界

戦闘神・阿修羅の住まう世界。須弥山(しゅみせん、仏教的世界の中心にそびえ立つ山)の北、巨海の底にあるとされる。

元来天道の神であったが、帝釈天との戦いで天道を追放され、修羅道の支配者となった。

力や勝ち負けに執着し怒りや嫉妬によって他者との争いが絶えないが、地獄のような場所ではなく、苦しみは自らに帰結するところが大きい。

【畜生道】分別のない無知の世界

動物や虫など、人以外の生命として生きる世界。

本能のままに生き、知恵や理性に乏しいとされることから、仏教では「無知による苦しみの世界」と位置付けられている。

弱肉強食の厳しい環境の中で常に命の危機にさらされながら、理不尽な運命に翻弄される。

【餓鬼道】欲望に支配される世界

飢えと渇きが支配する世界。欲望だけがあり、決して満たされない。

どれほど食べ物や飲み物を求めても、手に入った瞬間に火となり苦しみに変わる。

【地獄道】苦しみの極み

悪行を重ねた者が様々な責め苦を受ける、憎しみに満ちた最も苦しみの深い世界。

六つの鳥居を自分で選択してたどり着いた先であり、あくまでも自らの行いが生んだ結果としての苦しみである。

【八大地獄(八熱地獄)】【八寒地獄】【孤地獄】があり、罪の重さでLv.1~Lv.8へと分けられる。

各地獄はさらに十六小地獄へと分かれ、二百七十二種類もあるとされる。

ありとあらゆる拷問をうけ死んだとしても、獄卒が「活きよ、活きよ」と唱えると元の身体に生き返り、地獄での果てしない寿命が尽きるまで延々と責め苦が繰り返される。

七回の裁判で六道のいずれかに転生します。

三回の再審は「三悪道(地獄・餓鬼・畜生)」に落ちた者は救済措置として、「三善道(天・人・修羅)」に行った者は徳が積まれる仕組みとなっています。

第八の裁判

百が日 平等王(びょうどうおう)=観音菩薩(かんのんぼさつ)

死後 百日目の再審。

第九の裁判

一周忌 都市王(としおう)=勢至菩薩(せいしぼさつ)

死後 一年後の再審。

第十の裁判

三回忌 五道転輪王(ごどうてんりんおう)=阿弥陀如来(あみだにょらい)

死後 二年後の再審。救済のラストチャンス!

こうして生まれ変わるとされていますが、何かお気づきになりませんか?

「初七日」「四十九日」「三回忌」という言葉・・・そうです。十王による裁判が行われる日は「法要(追善供養)」を行う日なのです。

中央にはこの曼荼羅の中心的画題として最も重要な意味を成す、餓鬼(道に落ちた者)や無縁仏に飲食を施す供養「施餓鬼絵(せがきえ)」が描かれ、お盆にご先祖や故人を迎える「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と共に供養の大切さを説いています。

「心」からは9本の線が【六道の鳥居】と【四聖】へと引かれています。(雲上の仏・菩薩と声聞は修理の際に老いの坂の出入り口に誤って引かれたと言われている。)

すべては供養に対する心の持ちようで、行きつく世界が決まるのです。

法要が命日よりも早い日に行われるのは、遺族による追善供養も裁判の証拠品となるため。お墓参りやお仏壇に手を合わせる行いにお供え物、故人を偲び冥福を祈って「善い行いを積む」ことで、四十九日までは減刑を嘆願し、再審については救い損ないをなくす受け皿の役割を果たすのです。

追善供養に関わらず、困っている人を助けるなどの日ごろの善行は、自分があの世で裁判を受ける際にも減刑の要素になります。

間違っても地獄行きにならないよう、この世の行いにはお気をつけを・・・

![]()

(大倉慶子)

2025年9月